La personne en situation de handicap

2e partie : Handicap et scolarisation

3e partie : Législation et services spécifiques

4e partie : Les établissements en faveur des PH

1e partie : Différents types de handicap

Selon la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », la définition du handicap est :

« constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

La loi de 2005 insiste sur le caractère indissociable d’une personne et de son environnement. L’importance des éventuelles difficultés, pour la réalisation concrète d’activités, comme pour l’implication sociale de la personne, dépend donc de l’environnement.

Dès lors, la notion de « situation de handicap » tend à se diffuser : une même personne est susceptible de connaitre des limitations d’activités ou de participation plus ou moins accentuées en fonction de son cadre de vie.

La classification des handicaps

Par handicap.fr (10 septembre 2024)

La classification des handicaps, permet d'obtenir une vision générale des différents types de handicap, selon la cause, la déficience concernée,... Il existe plusieurs classements dont celui de l'OMS qui reste l'un des plus reconnus.

La classification du handicap ou plutôt les classifications des handicaps ont donc évolué au cours du temps et peuvent être différentes suivant l'approche prise en compte (approche médicale, approche administrative, approche sociale, approche relative à la cause du handicap...) mais aussi de la législation du pays, etc.

-

Classification internationale des handicaps (CIH)

En 1980, Philip Wood, rhumatologue anglais, a établi à la demande de l’OMS, une classification des handicaps.

On distingue trois notions :

-

La déficience : relative à toute altération du corps ou de l’apparence physique ainsi qu’une anomalie organique ou fonctionnelle quelle qu’en soit la cause. En principe, les déficiences constituent des troubles manifestés au niveau d’un organe.

-

L’incapacité : qui reflète les conséquences de déficiences en terme d’activité fonctionnelle de l’individu. Les incapacités représentent donc des perturbations au niveau de la personne elle-même.

-

Le désavantage : se rapporte aux préjudices résultant pour l’individu de sa déficience ou de son incapacité. Il reflète donc l’adaptation de l’individu et l’interaction entre lui et son milieu.

La définition du handicap n’est plus uniquement médicale. Les trois notions s’articulent entre elles.

La déficience (altération d’une fonction physiologique ou psychologique) détermine une incapacité (c’est à dire une réduction des moyens d’action) ce qui entraine un désavantage (comme un défaut d’intégration sociale ou des difficultés économiques).

-

Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)

En 2001, une révision de la CIH est proposée par l'OMS afin de préciser le rôle des facteurs environnementaux dans la situation de handicap, et d'affirmer que l'invalidation est le résultat d'une interaction entre les possibilités d'un individu et son environnement.

La CIH laisse ainsi la place à la CIF adoptée par 200 pays.

Celle-ci se compose de quatre catégories distinctes :

-

L'activité et la participation : Capacité à accomplir des tâches (activité) et à s’impliquer dans des situations de vie (participation). Ex. : Difficultés à se déplacer pour aller à l’école, à pratiquer un sport, à interagir avec d’autres

-

Les facteurs environnementaux qui influencent leur participation : Tout ce qui dans l’environnement peut aider ou faire obstacle (attitudes, accessibilité, soutien social, lois, technologies) . Ex. : Absence de rampe d’accès = obstacle ; présence d’un AESH = facilitateur

-

Les fonctions organiques et les structures anatomiques des individus : Fonctionnement normal ou déficient du corps (organe, membre, système). Ex. : Une personne ayant perdu l’usage d’une jambe à cause d’un accident (déficience physique)

-

Les facteurs personnels : Caractéristiques propres à l’individu (âge, parcours, personnalité, vécu, motivation...) . Ex. : Un jeune motivé peut mieux s’adapter malgré une déficience ; une personne anxieuse peut se replier sur elle-même

Cette nouvelle classification a permis de mettre en avant les facteurs environnementaux : avant, le handicap était vu uniquement comme un problème médical (= déficience), aujourd’hui, on considère que le handicap est la conséquence d’un décalage entre une personne et un environnement inadapté.

Le handicap n’est donc pas une fatalité, mais un résultat d’interactions entre plusieurs éléments :

santé + environnement + capacités individuelles.

Par exemple :

Thomas est en fauteuil roulant. Il a une lésion médullaire (atteinte de la moelle épinière).

À la maison, tout est aménagé, il a une vie autonome.

Au lycée, il ne peut pas accéder à certaines salles (pas d’ascenseur).

Il est en situation de handicap à l’école.

Les différents types de handicap

En France, on va classer les handicaps par typologie à l'aide 6 grandes catégories : moteur, maladies invalidantes, psychique, sensoriels, mental, cognitif.

Il est induit par des troubles psychiques invalidants, mais n’implique pas de déficience intellectuelle. C’est la possibilité d’utiliser les capacités intellectuelles qui est déficiente. Bipolarité, dépression, schizophrénie, TOC… sont des troubles invalidants, entrainant un handicap psychique.

caractérisé par une déficience intellectuelle permanente et durable, plus ou moins profonde, se traduit par des difficultés de réflexion, de conceptualisation, de communication et de prise de décision.La trisomie 21 est la forme la plus connue de handicap mental, et vient d’une anomalie chromosomique.

© illustrations Agefiph

Polyhandicap

dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l’environnement physique et humain, et une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique (décret du 9 mai 2017)

Les origines du handicap

On estime à 5 millions le nombre de personnes handicapées en France, entre 80 et 120 millions en Europe, et à 1 milliard dans le monde !

Des chiffres considérables qui ne cessent de croître, car si certains handicaps se manifestent dès la naissance ou l'enfance, beaucoup sont liés au vieillissement de la population.

A cela s'ajoutent les accidents de la vie (voiture, sports, maladies...) qui peuvent toucher une personne à tout moment. Ces accidents représentent 85% des situations de handicap ! L'évolution des technologies médicales qui permettent un dépistage plus pointu et la mise en évidence de nouvelles déficiences inconnues auparavant, est également source de croissance des chiffres sur le handicap.

"Le handicap n’arrive pas qu’aux autres"

Le handicap peut survenir à n’importe quel moment de la vie : pour certaines personnes, le handicap a fait irruption dans une vie dite « ordinaire », les faisant basculer du jour au lendemain dans un monde difficile et inconnu. Les causes en sont multiples : accidents domestiques ou de la route, accidents vasculaires cérébraux, dépendance à l’alcool ou à des substances illicites, profondes dépressions, tentatives de suicide, maladies infectieuses, maladies de la petite enfance… autant de causes pouvant potentiellement engendrer un handicap mental, physique et / ou un polyhandicap au cours de la vie.

Lorsque le handicap est présent à la naissance il est dit « congénital ». Il peut se produire à différents moments de la grossesse : lors de la méiose, du fait d’une aberration chromosomique ou par l’expression d’une maladie génétique héréditaire ou non, pendant la grossesse (infection, mauvaise hygiène de vie…), ou lors de l’accouchement.

Le handicap congénital

Soit lié à l’hérédité : maladie génétique (mucoviscidose, myopathie, retard mental, daltonisme…) ou chromosomique (anomalies de nombre des chromosomes ou anomalies de structure des chromosome. Ex. : trisomie 21…)

Soit lié à la vie intra-utérine suite à des maladies (rubéole, toxoplasmose…) ou à cause de l’alcoolisme (handicap mental…)

Soit lié à la naissance, anoxie due à un accouchement difficile (polyhandicap, infirme moteur cérébral, handicap mental…)

Le handicap acquis

soit par la maladie (hémiplégie, paralysie, troubles des sens…)

soit par accident (tétraplégie, poly handicap…)

soit favorisé par le vieillissement (Alzheimer, Parkinson, dégénérescence maculaire…)

Conséquences du handicap sur la vie quotidienne, sociale et les activités d’apprentissage

Le handicap, qu’il soit moteur, sensoriel, mental ou psychique, peut avoir des conséquences importantes sur le quotidien de la personne concernée. Ces impacts se font sentir dans sa vie de tous les jours, ses relations sociales et ses capacités à apprendre.

Comprendre ces difficultés est essentiel pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap et favoriser leur inclusion dans la société.

La vie quotidienne : le handicap peut entraîner des difficultés pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne : se lever, se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer… Ces gestes simples peuvent nécessiter l’aide d’une tierce personne, de matériel adapté (fauteuil roulant, aides techniques, domotique…), ou d’un aménagement de l’environnement (barres d’appui, rampes, etc.).

Cela peut provoquer une perte d’autonomie et impacter l’estime de soi, surtout si la personne dépend des autres pour ses besoins quotidiens.

La vie sociale : le handicap peut limiter les relations sociales, la participation aux loisirs, aux activités culturelles ou sportives : des obstacles physiques (lieux non accessibles), des préjugés, un isolement ou un manque d’information peuvent empêcher la personne d’avoir une vie sociale épanouie.

Cela peut entraîner un sentiment d’exclusion, de solitude, voire une marginalisation. La personne peut être moins invitée, avoir du mal à se faire des amis ou à sortir de chez elle.

Les activités d’apprentissage : certaines personnes en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés dans leurs apprentissages (lecture, écriture, concentration, mémorisation, manipulation…), surtout si les supports ou les méthodes ne sont pas adaptés.

Par exemple :

-

Une personne malvoyante aura besoin de supports en braille ou en gros caractères.

-

Une personne dyslexique bénéficiera de textes simplifiés ou audio.

-

Une personne ayant un handicap moteur pourra utiliser un ordinateur adapté.

Le manque d’adaptations peut ralentir les apprentissages, démotiver ou même mener au décrochage scolaire.

Le handicap d’un enfant ou d’un proche peut avoir un impact fort sur la vie familiale.

Les parents ou les proches doivent souvent réorganiser leur quotidien pour accompagner la personne : rendez-vous médicaux, accompagnements scolaires, démarches administratives, temps de soins…

Cela peut entraîner une charge mentale et physique importante, du stress, de la fatigue, voire un épuisement.

Le handicap peut aussi modifier les relations au sein de la fratrie ou du couple, générer un isolement social ou un sentiment d’injustice.

Cela peut générer un isolement social ou un sentiment d’injustice, les frères et sœurs peuvent être affectés émotionnellement ou se sentir mis à l’écart.

Cela peut générer un isolement social ou un sentiment d’injustice.

Parfois, un des parents réduit ou arrête son activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant.

ce qui peut créer des difficultés financières.

Principaux moyens de prévention existant pour certains handicaps

Grâce à la prévention, on peut éviter la survenue de certains handicaps ou de maladies invalidantes quelle qu’en soit l’origine (génétique, congénitale, accidentelle, dégénérative), stopper leur progression ou du moins limiter leurs conséquences médicales et sociales, ainsi que l’apparition de surhandicaps.

Les moyens de prévention contre les handicaps congénitaux

Chez l’enfant, le dépistage commence avant la naissance :

-

Avant la conception de l’enfant, certains dépistages peuvent être réalisés sur la demande des couples. Ces dépistages prennent la forme de consultation de conseil génétique.

-

Pendant la grossesse, des examens biologiques sont nécessairement prescrits afin de vérifier l’état de santé de la mère, et par là celle du fœtus : les vaccinations contre la rubéole et l’hépatite B sont des pré-requis avant toute grossesse. Des examens mensuels, tout au long de la grossesse, sont également réalisés afin de s’assurer que la mère reste en bonne santé et qu’elle n’a pas contracté de maladies qui risquent de nuire au bon développement du fœtus. C’est le cas de la toxoplasmose.

Les consultations prénatales sont obligatoires, elles permettent de vérifier l’état de santé de la mère et de son enfant. Ces consultations comprennent les échographies et les analyses biologiques :

-

Le premier examen prénatal, fixé au troisième mois de grossesse, permet rechercher d’éventuelles anomalies fœtales. Une première échographie permet de mesurer la clarté nucale et de déceler un éventuel risque de trisomie 21. Ce test sera couplé à une prise de sang. Le premier examen permet également de vérifier les incompatibilités fœtales (par exemple l’incompatibilité Rhésus). Enfin, l’examen sert également à dépister les difficultés d’ordre socio-économiques.

-

Les six autres examens prénataux, fixés chaque mois à partir du quatrième mois de grossesse jusqu’à l’accouchement, permet au médecin de vérifier que la mère n’a pas contracté de pathologies, comme la toxémie gravidique par exemple (il s’agit d’une élévation brusque de la tension artérielle, avec la présence de protéines dans les urines, qui conduit à un risque d’hémorragie pour la mère, elle constitue la principale cause de morbidité maternofoetale). Le dépistage des risques d’accouchement prématurés est également mené. Ces dépistages comprennent deux échographies, une à 5 mois, une à 8 mois de grossesse, pour détecter d’éventuelles anomalies fœtales.

Enfin, certaines précautions doivent être prises lors de la grossesse, notamment adopter une bonne hygiène de vie en favorisant une alimentation équilibrée, et en supprimant l’alcool (responsable du syndrome d'alcoolisme fœtal, source de malformations physiques sérieuses et de troubles mentaux), le tabac et les drogues.

-

Lors de l’accouchement, une surveillance de l’accouchement permet de vérifier qu’il n’y a pas de souffrance fœtale (qui peut être liée à un manque d’oxygène ou un ralentissement cardiaque).

-

Lors de la naissance de l’enfant, une série d’examens est conduite afin de dépister d’éventuels handicaps ou pathologies. Le nouveau-né subit un examen médical complet :

L’évaluation du score d’Apgar permet de vérifier le fonctionnement des organes vitaux (poumons, cœur par exemple), et l’adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine.

Le dépistage néonatal, appelé test de Guthrie permet de dépister les anomalies congénitales, notamment certaines pathologies qui peuvent provoquer des déficiences graves (mucoviscidose, phénylcétonurie, hyperplasie des glandes surrénales…).

Le test d’Ortolani consiste à dépister si le nouveau-né présente une luxation des hanches.

Un dépistage est également mené par un médecin afin de s’assurer que le nouveau-né ne présente pas d’anomalies neurologiques. Ce test s’effectue en vérifiant les réflexes archaïques du nouveau-né, comme le réflexe de succion, le réflexe de la marche, le réflexe de préhension…

Enfin, un dépistage est effectué par le médecin pour vérifier que le nouveau-né ne présente pas d’anomalies qui touchent les organes comme l’œsophage, l’anus, les oreilles (un test d’audition est effectué dans certains cas).

Les moyens de prévention contre les handicaps acquis.

La prévention repose sur l'information de la population (informer sur les accidents domestiques, l'usage des médicaments pendant la grossesse...) et sur les campagnes d'éducation à la santé.

Les vingt examens médicaux obligatoires de l'enfant jusqu'à 16 ans vont contribuer au diagnostic ou dépistage du handicap, favorisant ainsi sa prise en charge rapide. La médecine scolaire et la médecine du travail ont un rôle important.

La législation vise également à protéger contre des situations susceptibles de provoquer un handicap : au travail (ex. : port des EPI, systèmes de sécurité sur les outils tranchants), sur la route (ex. : port de casque en deux roues, ceinture de sécurité), dans l'environnement (ex. : normes pour les matériaux, limites de pollution) et la consommation (ex. : interdiction de vente de produits toxiques).

Le dépistage a également sa place dans cette prévention. Ex. : dépistage du glaucome (première cause de cécité en France et dans le monde, selon l’Union nationale des aveugles et déficients visuels), les soins podologiques des personnes diabétiques, les campagnes d’information sur les conduites à risque chez les jeunes ou sur les facteurs favorisant les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Les attitudes face au handicap

Qu’il soit acquis ou congénital, la confrontation au handicap n’est pas simple : elle est liée à notre

histoire, nos valeurs, nos représentations sociales, notre rapport à la « normalité ».

C’est une réalité qui bouleverse la vie des intéressés et de leur entourage. L’acceptation du handicap,

pour la personne et ses proches, consiste à faire le « deuil » de la « normalité ».

Ce cheminement psychologique suit le même processus que pour une personne décédée, avec un temps d’accommodation qui compte plusieurs étapes : le choc, le déni, la colère, la négociation, la tristesse, l’acceptation et la reconstruction. Les réactions et les attitudes de l’environnement peuvent renforcer ou atténuer ce processus et le vécu du handicap au quotidien.

Les étapes du processus d'acceptation du handicap :

replace les étiquettes dans l'ordre.

L’annonce du handicap provoque un traumatisme et les parents peuvent se sentir responsables. Leurs réactions sont alors très variables :

-

Surprotection, en particulier de la mère : elle va rendre l’enfant dépendant de sa famille. L’enfant risque de prendre beaucoup plus de temps pour acquérir la socialisation, l’autonomie dont il aura besoin tout au long de sa vie. Il peut aussi profiter de cette situation et, dans ce cas, à la moindre contrariété, devenir agressif et avoir des difficultés à s’intégrer (crèche, école…).

-

Isolement et repli sur soi : certains parents ont des réactions agressives envers les enfants « normaux ». cela peut avoir des répercussions sur la vie du couple (désir ou refus d’avoir un autre enfant, séparation…), sur la fratrie mais aussi sur le jeune qui évoluera plus lentement.

-

Rejet ou déni : les parents nient le handicap et pensent que ces anomalies sont passagères. Cela ne facilite pas la mise en place précoce de dépistage, de soins et d’éducation adaptés à l’enfant ou, s’ils acceptent ces soins, ils n’établissent pas de véritables relations affectueuses.

Cependant de nombreux parents, passé le choc, aiment leur enfant tel qu’il est et se battent pour qu’il ait une vie acceptable, la plus autonome possible. Les frères et sœurs calquent souvent leur attitude sur celle de leurs parents, mais comme le jeune handicapé occupe une place très lourde et monopolise beaucoup l’attention, ils ont parfois l’impression d’être « oubliés ». certains se sentiront alors obligés d’être parfaits ; ce sont des enfants qui ne se plaindront jamais. Il est important également de veiller à ne pas privilégier l’enfant handicapé. Quand il se dispute avec son frère ou sa sœur, par exemple, ce n’est pas toujours un service à lui rendre que d’intervenir systématiquement en sa faveur.

L'inclusion

Les personnes en situation de handicap constituent un « sous-ensemble » de personnes qui, pour s’intégrer, doivent s’adapter à la société.

La loi de 2005 en faveur des personnes handicapées vise l’inclusion. Elle concerne l’ensemble des citoyens et tend vers l’accessibilité universelle (accès de tous à tout), ce qui oblige la société à se transformer pour s’adapter aux besoins des personnes en situation de handicap. Cependant,

l’accessibilité ne suffit pas à permettre la rencontre sociale. La loi impose également l’inclusion scolaire et l’insertion professionnelle, ainsi que le droit à compensation du handicap par des aides (matérielles, humaines, animalières et/ou financières).

On confond souvent inclusion et intégration, mais ces concepts sont bien différents.

-

Intégration : L’individu doit s’adapter aux normes du groupe.

-

Inclusion : C’est le groupe qui s’adapte à l’individu, valorisant et acceptant sa différence.

Intégration = Assimilation. Inclusion = Acceptation.

2e partie : Handicap et scolarisation

Scolarisation des enfants en situation de handicap

La Législation

Différentes lois favorisent l’accès à l’enseignement des élèves en situation de handicap :

La loi du 11 février 2005, loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, affirme le droit à la scolarisation, « en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire » (article L. 112-2 du Code de l’éducation).

Ainsi, « tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou l’établissement […] le plus proche de son domicile » et « l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire » (article L 112-1).

La loi du 8 juillet 2013, loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, introduit le principe d’inclusion scolaire qui vise à rendre accessible l’école à tous les enfants : cette démarche consiste à adapter le système scolaire et les pratiques pédagogiques à la diversité des besoins des élèves afin de favoriser le maintien des enfants aux besoins éducatifs particuliers en école ordinaire, sans retrait de classe (ou de façon exceptionnelle).

Pour cela, elle prend plusieurs dispositions : la formation des enseignants, la coopération entre l’Éducation nationale et les établissements et services médico-sociaux, ainsi que la formation des élèves aux outils numériques.

La loi de 2019 pour une école de la confiance vise une scolarisation de qualité et adaptée à la singularité et aux besoins éducatifs particuliers. Cela se traduit, d’une part, par le renforcement des relations entre la famille, l’équipe éducative et l’Éducation nationale et, d’autre part, par la création de pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) et de services d’école inclusive qui coordonnent les ressources auprès des élèves bénéficiaires.

Les différentes modalités de scolarisation

Dès l'âge de 2 ans, les enfants peuvent être scolarisés à l'école maternelle. Chaque école a vocation à accueillir tous les enfants, quels que soient leurs besoins. Pour répondre aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap, un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) organise la scolarité de l'élève, assorti des mesures d'accompagnement décidées par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

La CDAPH va privilégier l’inclusion en milieu ordinaire, c’est-à-dire dans un établissement de l’Éducation nationale. La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou en établissement médico-social.

Cette vidéo datant de 2014, les chiffres présentés ne sont plus d'actualité

Scolarisation individuelle en milieu ordinaire

La scolarisation est dite individuelle lorsque l’élève en situation de handicap est dans une classe ordinaire : les conditions de sa scolarisation dans une école élémentaire ou dans un établissement scolaire du second degré varient selon la nature et la gravité de son handicap.

Selon les situations, la scolarisation peut se dérouler soit :

-

sans aucune aide particulière

-

avec des aménagements lorsque les besoins de l'élève l'exigent

Le recours à l'accompagnement humain pour une aide individuelle ou une aide mutualisée et à des matériels pédagogiques adaptés concourt à rendre possible l'accomplissement de la scolarité et à rendre l’élève plus autonome.

Scolarisation collective

La scolarisation est dite collective quand elle se déroule dans une classe spécialisée.

Il peut s’agir :

-

d’une section d’enseignement adapté (SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté, EREA : Établissement régional d’enseignement adapté)

-

d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) qui se décline en ULIS-école, ULIS-collège, ULIS-lycée et ULIS-lycée pro : les élèves bénéficiant de l’ULIS sont des élèves à part entière de l'établissement scolaire, ils bénéficient de temps de regroupement autant que de besoin, au sein d’un petit groupe d’élèves présentant des besoins partagés.

Scolarisation en établissement médico-social

-

Les instituts médico-éducatifs (IME)

Ils accueillent des jeunes de 3 à 20 ans présentant une déficience à prédominance intellectuelle, pour leur dispenser des soins et une éducation adaptée. Au sein des IME, les sections d’initiation et de première formation professionnelle (SIPFP, ex-IMPro) assurent également la formation professionnelle des jeunes de 14 à 20 ans, en vue d’une insertion en milieu ordinaire ou protégé (Esat).

-

Les instituts d’éducation motrice (IEM)

Ils prennent en charge des enfants présentant un handicap physique qui restreint fortement leur autonomie. Pour pallier cette déficience motrice, des moyens spécifiques sont mis en œuvre dans le suivi médical, l’éducation spécialisée et la formation. Les établissements peuvent également proposer des activités d’éducation spéciale ou des soins à domicile.

-

Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)

Ils accueillent des jeunes ayant des troubles de la conduite et du comportement qui perturbent gravement leur socialisation et leur accès aux apprentissages. Cette difficulté psychologique, malgré des potentialités intellectuelles préservées, nécessite le recours à un accompagnement personnalisé.

-

Les instituts d’éducation sensorielle (IES)

Ils prennent en charge des jeunes âgés de 3 à 18 ans, présentant un handicap visuel ou auditif. Les patients bénéficient de soins adaptée, ainsi que d’une surveillance médicale régulière de leur état sensoriel pour prévenir ses conséquences sur le développement de l’enfant.

-

Les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés (EPEAP)

Ils s’adressent aux enfants et adolescents ayant un polyhandicap (conjugaison de déficiences motrice et mentale, troubles moteurs, troubles du comportement, troubles autistiques…) entraînant une restriction importante de leur autonomie. Les jeunes bénéficient d’une surveillance médicale, de soins et de rééducation grâce à des techniques spécialisées, en vue de développer leurs capacités fonctionnelles.

Enseignement à distance

Dans certaines circonstances, la scolarisation se déroule à distance par le biais du Centre national d’enseignement à distance (CNED).

Le projet personnalisé de scolarisation

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) s’adresse aux élèves reconnus en situation de handicap par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Ce sont les parents qui en font la demande.

C'est l'équipe pluridisciplinaire (composée de professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation)

de la MDPH qui va évaluer les besoins de chaque élève handicapé, en s'appuyant sur le Geva-Sco

(guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation). Le Geva-Sco regroupe les principales informations sur la situation d’un élève. Il est complété par l’équipe éducative, les parents de l’enfant concerné et tout personnel qui connait l’enfant.

L'équipe pluridisciplinaire va ensuite proposer un plan personnalisé de compensation (PPC) incluant le PPS.

PPC :

accompagnement global de la personne

PPS :

accompagnement scolaire

Celui-ci est un projet propre à chaque enfant, qui définit le déroulement de sa scolarité et ses besoins notamment en termes de matériels pédagogiques adaptés, d’accompagnement, d’aménagement des enseignements et des examens, … il permet aussi leur financement.

C'est un véritable carnet de route pour l'élève et sa famille et pour l'ensemble des acteurs intervenant dans la scolarisation. Faisant partie intégrante du plan de compensation et il permet ainsi une prise en charge globale de l’enfant dans sa vie de tous les jours, y compris à l’école.

Ce projet sert de base à la décision d'orientation de l'élève prise par la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) qui favorise, lorsque cela est possible, l'enseignement en milieu ordinaire. Elle associe les parents à la décision d'orientation de leur enfant.

La mise en œuvre du PPS :

Les directeurs d’école et chefs d’établissement sont responsables de la mise en oeuvre du PPS de l’élève

accompagné. Une fois validé, le PPS est remis à l’enseignant(e) référent(e). Afin d’en assurer sa mise en

œuvre, l’enseignant(e) référent(e) est chargé de mettre en place et d’animer une ESS (équipe de

suivi de scolarisation).

Comprenant les parents, les enseignants, le psychologue et le médecin de l’Éducation nationale, l’orthophoniste, les AESH…, l’ESS se concerte au moins une fois dans l’année. Elle a pour mission de faciliter la mise en place du PPS et d’en assurer le suivi sur la base des décisions prises par la CDAPH.

Exerçant une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l’élève handicapé, elle peut, à ce titre et si elle le juge nécessaire, faire à la CDAPH des propositions d’évolution ou de modifications du PPS.

Interlocuteur privilégié des acteurs du PPS, l’enseignant référent veille au suivi, à la continuité et à la

cohérence de la mise en oeuvre du PPS. Présent à toutes les étapes du parcours scolaire, il assure un lien

permanent avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

Le livret de parcours inclusif : LPI :

Le LPI est un livret numérique qui centralise les informations relatives à l’élève, à son parcours, à ses aménagements ou accompagnements mis en place, à destination de tous les professionnels qui

accompagnent l’élève dans sa scolarité (enseignants, MDPH, professionnels du secteur médicosocial…). On pourra y trouver le PPS, le Geva-Sco…. Cette application informatique a pour objectif d’être

un outil de communication et d’échanges entre tous les acteurs.

L’aide humaine dans la scolarisation en milieu ordinaire

Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont des acteurs essentiels pour la mise en œuvre de l’école inclusive. Ils sont placés sous la responsabilité du chef d’établissement dans lequel ils exercent.

Les missions de l'AESH sont précisées dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et dans le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) de chaque élève en situation de handicap.

Les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aides apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires).

L'accompagnement des élèves favorise :

-

les actes de sa vie quotidienne : par ex. l'aide au déplacement

-

l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) : soutien de l’élève pour la compréhension et l’application des consignes (répéter, reformuler, donner des exemples…), manipulation et installation du matériel nécessaire...

-

les activités de la vie sociale et relationnelle.

Les AESH interviennent à titre principal pendant le temps scolaire. Ils peuvent si nécessaire intervenir sur le temps de repas au restaurant scolaire mais ils ne peuvent pas se rendre au domicile de l’élève.

L’accompagnant est membre à part entière de la communauté éducative. De ce fait, il participe aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation (ESS) pour les élèves dont il assure la prise en charge.

Pour en savoir plus sur l'AESH :

La communication et les supports d’apprentissage adaptés

Tout le monde communique, et veut communiquer. Cependant des personnes, du fait de leur handicap, ont des difficultés de communication en expression, ou en compréhension, ou les deux… Elles peuvent trouver dans la communication adaptée un moyen de compenser leurs difficultés.

La communication adaptée

Elle fait référence à de nombreuses méthodes : pictogrammes, gestes et signes, outils technologiques, etc. La communication adaptée facilite l’inclusion de la personne en situation de handicap

Le langage FALC : Le facile à lire et à comprendre est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique en un langage simplifié compréhensible par tous. Le FALC permet de rendre l’information plus simple et plus claire et est ainsi utile à tout le monde, notamment aux personnes en situation de handicap, dyslexiques, âgées ou encore maîtrisant mal la langue française.

c’est l’association Inclusion Europe qui rend possible la diffusion de l’outil. Lorsqu’un texte est reconnu FALC, ce logo y est apposé.

Le braille : Le braille (Louis Braille 1809-1852) est un système d’écriture en relief qui permet une lecture avec les doigts. Chaque cellule braille est formée de 6 points, qui peuvent être combinés de 63 manières différentes. Le braille permet aux déficients visuels de lire.

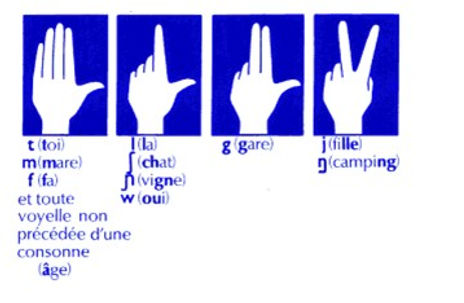

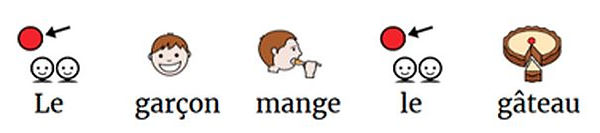

La LSF (langue des signes française : Il s’agit d’une langue visuelle à part entière. Elle est constituée de cinq paramètres : position des doigts et de la main, mouvements, emplacement et expressions du visage. Elle comporte également une syntaxe (le lieu, les personnages, l’action) et une grammaire.

La LfPC (langue française parlée complétée) : Les personnes peuvent lire sur les lèvres : on parle de lecture labiale. Cependant, cette lecture labiale peut être source de confusion : par exemple les mots pain/main/bain se lisent de façon identique sur les lèvres. La LfPC permet d’éviter ces confusions grâce à un code manuel associé à la langue parlée. Il permet de coder avec la main tous les sons de la langue française.

Des matériels pédagogiques adaptés

des aides techniques

Pour certains élèves les aides sont d’abord techniques, c’est le cas pour l’accueil en classe d’un élève mal ou non-voyant ou d’un jeune paralysé au niveau des membres supérieurs : les incapacités de voir ou d’écrire sont suppléées par des outils techniques

-

un clavier virtuel à l’écran pourra être manipulé via une trackball (ou boule roulante) pour un élève dont la faiblesse musculaire ne permet pas l’usage du clavier et de la souris.

-

Clavier monomanuel droitier

-

De nombreux outils, tels les traitements de texte peuvent aider la scolarisation d’un élève à besoins éducatifs particuliers. Tous les ordinateurs disposent d’un système d’exploitation paramétrable et donc adaptable à l’élève : on peut agrandir la taille du pointeur, des icones et des caractères affichés, on peut également modifier le fonctionnement de la souris.

des supports d’apprentissages adaptés

La modification des fiches scolaires avec un logiciel spécifique, l’utilisation d’un outil multimédia et de supports déjà faits (manuel numérique) permettent de minimiser les difficultés.

Il faut par exemple :

-

Simplifier : effacer, éclaircir, proposer un exercice par page pour éviter les distracteurs (éléments qui perturbent l’attention).

-

Organiser en fonction des objectifs : ordonner, ranger, déplacer, pour un meilleur repérage des informations visuelles, ce qui facilite la compréhension.

-

Mettre en valeur les informations pertinentes : aides de couleurs, contrastes, dissociation du sujet par un fond de couleur, pour un meilleur maintien attentionnel.

-

Proposer des repères : puces en début de lignes, icones de travail, quadrillages, script, sens de la lecture (haut– bas, gauche – droite), interligne plus grand, utilisation d’un transformateur de texte pour faciliter les repères spatiaux et la lecture.

-

Procurer une modalité d’entrée audio : ordinateur, AESH (malvoyants).

-

Proposer d’autres modalités de réponse que l’écrit : réponse orale, menus déroulants (dyslexiques).

Le matériel pédagogique pour les enfants ayant des troubles de l'attention

• Le Timer est un outil visuel qui permet de matérialiser le temps qui passe en indiquant le temps restant

à une activité.

• L’assise dynamique permet un mouvement perpétuel de la personne assise.

Il existe différents outils : coussins, vélo stationnaire, ballon d’assise, tabouret dont la base est arrondie…

• Le casque antibruit/les bouchons d’oreilles permettent une réduction de l’environnement sonore pour une meilleure concentration.

• Les fidgets sont de petits objets à malaxer, triturer dans tous les sens pour aider à focaliser l’attention (balle anti-stress…).

• Les produits lestés : peluches, coussins, vêtements ou couvertures de tailles et de poids différents. Ils exercent une pression profonde sur le corps, et apportent calme et détente. Il existe également des gants lestés qui permettent un meilleur contrôle des mouvements d’écriture.

• Les caches permettent de cibler le document à lire, la règle de lecture permet de repérer le sens du texte et de suivre le texte ligne à ligne et évite ainsi les confusions entre les lignes.

• Les paravents réduisent les perturbations visuelles.

Adaptations face aux enfants sourds et malentendants :

Adaptations matérielles

Placer l’enfant sourd pas trop près, pas trop loin du tableau qui doit être bien visible, bien éclairé.

S’assurer du bon fonctionnement des prothèses (certains enfants les ôtent ou les coupent, ou panne de piles)

Adaptations pédagogiques

L’apprentissage associé à la rééducation orthophonique prend appui sur les restes auditifs, la lecture labiale, l’usage d’appareils (prothèse auditive, implant cochléaire), cependant l’apport éventuel de la langue française parlée complétée ou langage parlé complété (LPC) peut s’avérer utile pour clarifier.

-

Il faut privilégier tout ce qui est visuel : écrits, images, photos, dessins, symboles, frises, organigrammes, pictogrammes, utilisation de couleurs, affichages, mimes, expression du visage, gestes, …

-

Accompagner le plus possible son message de gestes, de mimes et images de toutes sortes.

-

Ecrire au tableau le titre de la leçon, les étapes importantes, les points essentiels à retenir, les consignes, le vocabulaire.

-

Utiliser d’autres vecteurs que l’oral : l’écrit, le dessin, le sous-titrage.

-

Eviter de se retourner ou de se promener lorsqu’on parle à l’enfant, mais plutôt se mettre à sa hauteur et lui parler en face lentement, plus fort tout en articulant, en répétant et en reformulant.

-

Essayer de maintenir une conversation normale, l’enfant décodera l’intonation de la voix, les expressions du visage et y puisera des informations.

-

Ne pas répéter de la même manière un énoncé qui n’a pas été compris mais le reformuler.

Adaptations face aux enfants malvoyants ou aveugles :

L’élève malvoyant

Il cherche à optimiser le potentiel visuel, il utilise son reste de vue en s’aidant selon les cas de : photocopies agrandies et/ou livres en gros caractères, lampe individuelle, choix d’une place de travail ayant une lumière appropriée et proche du tableau,

papier ligné spécial, feutre noir pour accentuer le contraste, table à plan incliné, support pour livre, matériels grossissants plus ou moins sophistiqués. Les matériels électroniques ou informatiques offrent un support et un accès supplémentaires au savoir, tant pour les malvoyants que pour les aveugles.

L’élève aveugle

L’enfant aveugle ne peut pas tenir compte des gestes et des regards. Pour aider l’élève à mieux suivre les cours, il faut donc nommer expressément l’élève pour le questionner, veiller à décrire oralement un schéma, une carte, un graphique, lire à voix haute lorsque vous écrivez au tableau.

L’élève compense son absence totale d’accès à l’écrit par le visuel en utilisant les sens auditif, tactile et la mémorisation. Le braille est la seule écriture accessible aux aveugles.

La transcription en braille des livres et polycopiés, les schémas en relief, demandent l’intervention d’un service de transcription. Il faut donc remettre la liste des livres scolaires avant la rentrée afin de donner le temps de les transcrire.

Aménagements pour les examens et contrôles

Site Eduscol.education.fr

Mis à jour : juin 2024

Les différents types d'aménagements pour les examens

Les candidats en situation de handicap qui se présentent aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements portant notamment sur :

-

Le temps et l’espace : le candidat peut demander un temps majoré pour une ou plusieurs épreuves écrites, pratiques ou orales. Il peut également formuler une demande concernant l’accessibilité des locaux ;

-

Des aménagements techniques : l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette, de matériel particulier peut être demandé par un candidat. Des sujets transcrits en braille ou en gros caractère peuvent être proposés ;

-

Les aides humaines : l’assistance d’un secrétaire, d’un assistant, d’un enseignant spécialisé trouble des fonctions auditives, d’un interprète en langue des signes française ou encore d’un codeur en langue française parlée complétée pourra être accordée ;

-

Des adaptations et dispenses : elles peuvent être accordées conformément à la réglementation en vigueur ;

-

L’étalement sur plusieurs sessions consécutives du passage des épreuves ;

-

La conservation, durant 5 ans, des notes obtenues à des épreuves terminales.

Les candidats qui ont obtenu un temps d'épreuves majoré bénéficient d'un temps de repas et de récupération qui ne doit pas être inférieur à une heure.

Les candidats qui souhaitent bénéficier d'aménagements des conditions d'examen doivent en faire la demande.

Pour en savoir plus sur les aménagements :

Ressources en ligne sur Éduscol

3e partie : Législation et services spécifiques

Législation en faveur des personnes en situation de handicap

Les lois en faveur des personnes handicapées

-

Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975

Si une loi de 1957 avait pour la première fois utilisé le terme de « travailleur handicapé », institué une priorité d’emploi (10 % en théorie) et défini le travail protégé, c’est la loi du 30 juin 1975, présentée par Simone Veil, ministre de la santé, qui est le texte de référence créant la politique publique sur le handicap.

En effet, cette loi d’orientation définit clairement 3 droits fondamentaux pour les personnes handicapées, enfants et adultes :

➤ le droit au travail

➤ le droit à une garantie minimum de ressource par le biais de prestations

➤ le droit à l’intégration scolaire et sociale.

-

Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 :

apporte des avancées fondamentales pour répondre aux attentes

des handicapés.

Des lois plus récentes viennent compléter et adapter les mesures pour mieux répondre aux besoins (emploi, école, accessibilité...), cependant la loi de 2005 reste la pierre angulaire de la politique du handicap en France.

Loi du 11 février 2005 : Cette loi a deux objectifs fondamentaux :

→ Donner la possibilité aux personnes en situation de handicap de choisir leur projet de vie, en les plaçant au cœur des dispositifs existants.

→ De garantir l’égalité des droits et des chances pour ces personnes.

Elle affirme que :

-

Toute personne handicapée a droit à la solidarité nationale,

-

Elle doit avoir accès à l’éducation, à l’emploi, à la formation, à la citoyenneté, aux loisirs et à la vie sociale.

Principes essentiels :

Accueil des personnes handicapées : création des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans chaque département qui ont une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil. La MDPH constitue le pivot de cette loi : c’est un guichet unique destiné à apporter toutes les informations nécessaires aux personnes en situation de handicap.

Droit à compensation du handicap : La loi met en œuvre le principe du droit à compensation du handicap en établissement comme à domicile. Elle permet la prise en charge par la collectivité des dépenses liées au handicap (aides humaines, techniques, animalières, aménagement du logement, du véhicule) en fonction du projet de vie formulé par la personne handicapée.

Accessibilité généralisée (espaces publics, transports, numérique…).

Participation à la vie sociale et citoyenne : droit de vote pour les majeurs placés sous tutelle. Sensibilisation des enfants au handicap, dans les cours d’éducation civique.

Projet de vie respecté : Droit à la scolarisation, à la formation, au travail

Non-discrimination.

Les instances et commissions

-

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

La MDPH accueille, informe, conseille et accompagne les personnes handicapées et leurs familles. Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations et elle organise l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation. La MDPH assure l’organisation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Enfin, la MDPH assure le suivi de la mise en œuvre des décisions validées par la CDAPH.

La MDPH ne peut pas intervenir tant qu’elle n’a pas reçu de demande de la part d’une personne handicapée ou de son représentant légal (sauf dérogation légalement prévue).

-

L'équipe pluridisciplinaire d’évaluation

Cette équipe évalue les besoins de compensation sur la base du projet de vie et propose un "plan personnalisé de compensation" (PPC) avec éventuellement un projet personnalisé de scolarisation (PPS) détaillant les mesures d’orientation (scolaire, professionnelle…). Elle attribue également les prestations sociales et les aides envisagées en fonction des besoins spécifiques de la personne et de son projet de vie.

Cette équipe peut être constituée de médecins, d’ergothérapeutes, de psychologues, d’assistant(e) social(e)s, de référent insertion professionnelle ou scolaire, de travailleurs sociaux…

-

La CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées)

Elle est composée pour un tiers de représentants des PH et de leur famille.

Elle établit la reconnaissance du handicap, comme la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé(RQTH).

Les membres de la CDAPH statuent également sur les propositions faites par l’équipe pluridisciplinaire

d’évaluation en validant ou en refusant le PPC et le PPS, et donc les choix d’orientation, d’attribution de prestations et d’aides.

Le plan personnalisé de compensation (PPC)

L’un des principes fondamentaux de la loi de 2005 est le droit à la compensation, c’est-à-dire que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelque soit la déficience et l’origine de son handicap, son âge et ses habitudes de vie.

Ce plan personnalisé permet aux personnes en situation de handicap de se voir garantir le respect de leur autonomie : l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue les déficiences, mais également les capacités et aptitudes des PH. Ce plan respecte le projet de vie des personnes, il respecte leurs besoins et leurs aspirations.

Le PPC comprend plusieurs mesures :

-

aides humaines, aides techniques,

-

aménagement du logement ou véhicule,

-

L’orientation en établissement ou service,

-

La scolarisation

-

L’orientation professionnelle

Ce plan de compensation découle sur la Prestation de Compensation du Handicap qui est ainsi personnalisée.

Pour la mise en place d'un PPC, il est nécessaire de faire un dossier auprès de la MDPH.

Dossier MDPH

ETAPE 1 :

-

Faire la demande en remplissant un dossier complet auprès de la MDPH

→ Différentes rubriques sont à compléter

ce formulaire de demande sera daté et signé

→ Des documents sont à joindre :

Identité, vie quotidienne, vie scolaire ou étudiante, situation professionnelle, aidant familial, demandes de droits et de prestations

Le volet B : décrire son quotidien, ses besoins (loisirs, scolarité, parcours professionnel...)

certificat médical, justificatif de domicile, justificatif d’identité, tous les documents qui permettront à la MDPH de bien comprendre la situation.

-

envoyer le dossier par Internet, par courrier ou le déposer à la MDPH

→ Le dossier sera vérifié et la MDPH enverra un courrier de confirmation avec demande de documents complémentaires si besoin

ETAPE 2 :

-

Évaluation du dossier

-

proposition d’un PPC (plan personnalisé de compensation)

→ Le demandeur doit signer et renvoyer la proposition de PPC

ETAPE 3 :

-

Examen du dossier par les membres de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

→ Prise des décisions relatives aux demandes en appliquant les textes de lois

ETAPE 4 :

-

Retour de la MDPH

→ Envoi d’un courrier appelé « notification » qui informe des décisions prises

© illustrations Le parcours de votre dossier MDPH – 2019 - Chaine YT du Département du Val d'Oise

les prestations sociales en faveur de la personne en situation de handicap

-

La prestation de compensation du handicap (PCH)

En fonction du projet de vie de la personne, c’est-à-dire ses habitudes, ses projets tant personnels que professionnels, un plan de compensation sera mis en place. Celui-ci découle sur la PCH qui est ainsi personnalisée et va permettre à la personne en situation de handicap de bénéficier d’aides humaines (par ex : rémunérer une aide à domicile), techniques (par ex : achat ou location de fauteuil roulant, lit médicalisé…), d’aménagements spécifiques des lieux de vie (habitat, moyens de locomotion par exemple), animalière (par ex : chien guide d’aveugles, chien d’assistance).

Elle permet également la prise en charge d’aides exceptionnelles (par ex forfait annuel pour les frais d’entretien d’un fauteuil roulant, frais de réparation d’un lit médicalisé).

-

Les autres prestations sociales en faveur des personnes en situation de handicap

D’autres prestations à destination des personnes en situation de handicap peuvent être attribuées. Contrairement à la PCH, certaines sont soumises à certains barèmes, notamment à des conditions de ressources.

Pour les enfants porteurs de handicap, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) apporte aux parents une aide dans l’éducation et les soins à apporter.

Les familles bénéficiaires de l’AEEH ont le choix :

-

Soit de bénéficier de l’AEEH dite de base, qui correspond à un montant forfaitaire versé chaque mois, auquel s’ajoute un complément d’AEEH ;

-

Soit de bénéficier l’AEEH de base et la PCH.

-

Soit de bénéficier de l’AEEH de base et le 3e élément de la PCH (qui concerne les aménagements du logement ou du véhicule ainsi que les surcoûts liés aux transports) et un complément AEEH pour couvrir tous les autres frais et prendre en compte les contraintes liées au besoin d’aide humaine.

→

Dans l’attente de l’AEEH, il est possible de demander à la Caf ou à la MSA l’étude des droits à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP). L’AJPP est attribuée si un des parents doit interrompre son activité professionnelle pour rester auprès de son enfant malade, handicapé ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Pour les adultes, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui garantit un revenu minimum aux personnes handicapées pour couvrir les dépenses de la vie quotidienne. Son montant dépend des ressources de la personne handicapée (sans tenir compte des ressources du conjoint).

La majoration pour la vie autonome (MVA) est une prestation versée dans certains cas (AAH à taux plein, reconnaissance par la MDPH d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%...) par la CAF (caisse d'allocations familiales) ou la MSA (mutualité sociale agricole). Cette allocation permet aux personnes en situation de handicap vivant dans un logement indépendant de faire face aux dépenses que cela implique.

→

→

→

Les différentes prestations sociales

A Allocation

E d’éducation

E de l’enfant

H handicapé

Avoir un enfant à charge de moins de 20 ans dont le taux d'incapacité est d’au moins 80 %, ou compris entre 50 % et 79 % si l'enfant fréquente un établissement spécialisé ou nécessite des soins particuliers à domicile.

résider en France de manière stable et permanente.

151,80 € par mois par enfant (1er avril 2025)

Majoration si embauche d’une tierce personne, arrêt d’activité d’un parent.

Versée par la CAF ou la MSA.

A allocation aux

A adultes

H handicapés

Taux d'incapacité reconnu d'au moins 80%, ou compris entre 50% et 79% si le handicap entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Avoir 20 ans.

Nationalité française, ressortissant de l'Espace économique européen (EEE) ou en situation régulière en France

Ne faut pas dépasser les plafonds de ressources fixés pour l'AAH.

Montant maximum à taux plein :

1 033,32 € (1er avril 2025).

Droit dépendant des ressources.

Allocation versée par la CAF ou la MSA.

Pension d’invalidité

Assuré social dont la capacité de travail est réduite d’au moins deux-tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle et justifier de 12 mois d’immatriculation à la Sécurité sociale ou avoir travaillé les mois précédents.

Compense la perte de salaire. Prend fin à l’âge de 62 ans. Imposable.

Attribution après avis du contrôle médical et réglée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Calcul établi à partir du revenu annuel moyen à partir des 10 meilleures années d'activité.

P prestation de

C compensation

H du handicap

Attribution sans condition de ressources, quelles que soient l’origine et la nature de la déficience. Montant variable qui couvre les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne (aides humaines, techniques, aménagement du logement…).

Pour chaque dépense un tarif est établi et le taux varie en fonction de ses ressources. Cette prestation est versée par le département.

Montant

Allocations

Conditions d’attribution

législation relative à l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire

Le milieu ordinaire de travail regroupe les employeurs du secteur privé (entreprises, associations...) et du secteur public du marché du travail classique. Lorsque le milieu ordinaire emploie des personnes en situation de handicap, il doit prévoir des aménagements de leur poste et/ou du temps de travail.

Le milieu ordinaire de travail est différent du milieu protégé dont font partie, par exemple, les établissements et services d'accompagnement par le travail (Ésat).

Les personnes en situation de handicap qui travaillent en milieu ordinaire bénéficient d’un statut de salarié à part entière. Elles relèvent donc des dispositions du code de travail et de la convention collective applicable à l’entreprise qui les embauche.

Pour travailler en milieu ordinaire, il faut obtenir la RQTH (reconnaissance de la

qualité de travailleur handicapé). Elle est attribuée par la CDAPH pour une durée de 10 ans.

Toute entreprise d’au moins 20 salariés est tenue d’employer à plein temps ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de son effectif total : sont concernés tout travailleur handicapé, quelles que soient la durée et la nature de son contrat (CDI,CDD, contrat aidé, intérim, stage, période de mise en situation en milieu professionnel).

Les entreprises ne remplissant pas cette obligation doivent s’acquitter d’une contribution. Elle s’élève à 600 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 750 salariés et plus, 500 fois entre 250 et 749 salariés, 400 fois entre 20 et 249 salariés. Ce fonds est collecté par l’AGEFIPH (Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) et sera destiné à soutenir les personnes restées sans emploi.

La loi du

10 juillet 1987

La loi de

février 2005

La loi du

28 juillet 2011

Le décret du

19 mai 2016

La loi du

5 septembre 2018

La loi du

18 décembre 2023

a créé l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) dans le secteur privé afin de favoriser l’emploi en milieu ordinaire : « tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés » (art. L. 323-1).

Les bénéficiaires de cette obligation d’emploi (BOE) sont les travailleurs reconnus handicapés, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant une incapacité permanente d’au moins 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité dont la capacité de travail est réduite

aux deux-tiers, les titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI), les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)…

« Les employeurs […] peuvent s’acquitter de cette obligation d’emploi en concluant un accord de branche, en concluant un contrat de sous-traitance avec un établissement de travail protégé ou en versant une contribution à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées ( AGEFIPH) » (art. L. 323-8).

affirme le principe de non-discrimination à l’embauche et donne la priorité au travail en milieu ordinaire avec des mesures incitatives à l’embauche et une contribution plus élevée pour les employeurs qui ne respectent pas le taux de 6 %.

Elle étend également l’OETH aux agents de la fonction publique et crée le Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), équivalent de l’AGEFIPH du secteur privé.

annonce la mise en place de mesures favorisant l’insertion professionnelle par les organismes (AGEFIPH, Pôle emploi, Cap emploi…).

met en œuvre le dispositif d’emploi accompagné : un référent emploi veille à l’accompagnement et l’intégration du salarié au sein de l’entreprise.

« pour la liberté de choisir son avenir professionnel » crée un nouveau cas de recours à l’intérim spécifiquement dédié à l’emploi de travailleurs handicapés. Lorsque l’employeur refuse la demande de recours au télétravail formulée par un travailleur handicapé ou un salarié proche aidant, il doit systématiquement motiver sa décision. Le taux d'emploi reste fixé à 6% de l'effectif, mais concerne les entreprises et non plus les établissements.

pour le plein emploi renforce l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises ordinaires. Les personnes non bénéficiaires de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) mais titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité disposent de droits identiques à ceux titulaires d'une RQTH, sans avoir à passer par une MDPH.

Services spécifiques aux personnes en situation de handicap

Créés par le décret 2005-223 du 11 mars 2005, les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale et les Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés portent en leur dénomination leurs finalités affichées : favoriser l’intégration sociale des personnes en situation de handicap.

services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ;

les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité » (Code de l’action sociale et des familles).

Ces services prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager.

Destinés aux adultes en situation de handicap les SAVS ont pour vocation d’apporter Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence, et un apprentissage à l’autonomie.

La gestion d’un budget, l’accompagnement des adultes travailleurs handicapés dans leurs démarches administratives, l’apprentissage aux tâches domestiques sont autant d’actions destinées à créer un environnement propice à la réalisation de leurs projets de vie personnalisés et à favoriser un gain d’autonomie dans leur existence.

Une équipe pluridisciplinaire composée d’assistants de service social, conseillers en économie familiale, éducateurs spécialisés, psychologues, auxiliaires de vie sociale, AMP … sera chargée de mettre en œuvre

7 prestations énumérées exhaustivement par le décret, à savoir :

-

l’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;

-

l’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de conseils personnalisés ;

-

le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;

-

une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;

-

le soutien des relations avec l’environnement familial ou social ;

-

un appui ou un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;

-

le suivi éducatif et psychologique.

Les SAVS sont financés par le Conseil Général au titre de l’aide sociale, dans le cadre d’un prix de journée défini par chaque département.

services d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés (SAMSAH).

spécifiquement dédiés aux adultes handicapés nécessitant des prestations de soins

La vocation des Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés, énoncée par le décret 2005-223, reprend les mêmes missions que ceux des SAVS, leur champ de compétences étant étendu à un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins.

Cette catégorie de services s’adresse donc à un public d’adultes en situation de handicap plus lourdement dépendantes et auprès desquels une intervention soignante ou médicale est rendue nécessaire de part le niveau de leurs déficiences ou incapacités.

De plus, les SAMSAH sont particulièrement bien adaptés aux personnes atteintes de troubles psychiques alors que les SAVS ne le sont pas obligatoirement.

En complément des interventions communes avec les SAVS, les SAMSAH peuvent donc participer à :

-

des soins réguliers et coordonnés ;

-

un accompagnement médical et paramédical à domicile. »

Les SAMSAH sont financés par l’assurance maladie pour la partie soins, pour la partie accompagnement réglée par le conseil général, au titre de l’aide sociale sur la base du prix de journée.

Le service d’accompagnement en milieu ouvert (SAMO)

Le service d’accompagnement en milieu ouvert (SAMO) reprend les missions respectives des SAMSAH et SAVS, en s’appuyant sur leurs complémentarités. Cette organisation permet d’adapter l’accompagnement de l’usager en fonction de ses besoins et ainsi passer d’un service à l’autre plus facilement : le changement de type d’accompagnement (à savoir SAVS vers SAMSAH ou inversement) ne donnera pas lieu à une nouvelle notification de la MDPH.

services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) ;

Le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile est un service médico-social dédié à la prise en charge des enfants et des jeunes handicapés âgés de 0 à 20 ans, orientés par la MDPH.

La prise en charge est globale en matière de soins, de rééducation et d'enseignement. Elle intervient sur le lieu de vie ou l'établissement scolaire de l'enfant, ainsi que dans les locaux du SESSAD, selon une approche pluridisciplinaire, s’appuyant sur la mise en œuvre d’un projet personnalisé de prise en charge pour chaque enfant ou jeune handicapé.

L’équipe pluridisciplinaire se compose :

-

d’intervenants médicaux : un médecin pédiatre ou un médecin psychiatre spécialisé dans l’intervention auprès d’enfants, chargés de la prise en charge médicale et d’accompagner l’équipe autour de la mise en œuvre du projet personnalisé de prise en charge ;

-

de paramédicaux : selon l’orientation du SESSAD, il peut se composer d’un kinésithérapeute, d’un psychomotricien, d’un orthophoniste, d’un ergothérapeute ;

-

de travailleurs sociaux : des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants ou encore des aides médico-psychologiques contribuent au développement personnel de l’enfant ou du jeune, favorisant sa socialisation ;

-

de pédagogues : le SESSAD peut faire appel à des enseignants spécialisés intervenant dans le domaine de l’accès aux apprentissages.

L’intervention des SESSAD repose sur l’autorité tutélaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou encore de l’Agence régionale de santé (ARS).

L’ensemble des frais de prise en charge est pris en charge par la Sécurité sociale.